農業の新しいビジネスモデルの構築に果敢に挑む

〜自ら追い詰める2つの目的〜

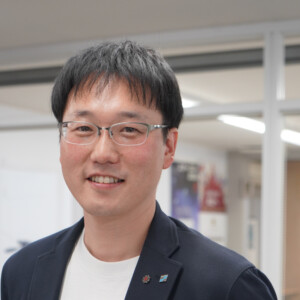

農業人 所長 須藤司氏(のおがた支部)

現在の日本の農業に一石を投じ、課題を解決したいと考えています。。

生い立ち

「お米を中心とした農業に携わっています」と話し始めたのは、今回の取材先のうぎょうにんの『農業人』の須藤司さんです。福岡県産米『夢つくし』を、委託を受けた土地で種もみから収穫まで一貫してつくり、自社のルートで販売しています。

須藤さんは、1 9 8 2年直方市で生まれます。早くから人生設計を立てていました。まず30歳で起業し10年で後継者に譲り、次なる目標へ進むというものです。

そこで福祉事業で起業することにしました。佐賀県の大学に進み、卒業して下関市の福祉関連の企業に就職します。

㈱福祉人を設立

須藤さんは2 0 1 2年に念願叶い、遠賀町に㈱福祉人を設立しました。

この会社の事業は3つの柱からなります。

- 共に歩み(福祉サービス事業)

- 共に創り(主に配食事業)

- 共に活きる(活き活きとした暮らしづくり)

起業して2年目に、厳しかった元上司の勧めで山口同友会の下関支部に入会します。

㈱福祉人で策定した基本理念は次の 通りです。

基本理念

私達は『拠所創造企業』です。

運動方針

福祉は人、仕事はこころ、それぞれみんな十人十色、今までの歳月を大切に、これからの生活をご支援させていただきます。それを可能にする場所、仲間がここにはあります。

行動指針

その人と、その人に関わる「全ての人が幸福」となれるよう、その実現のために本気で考え、しない事は何もありません。

社長業を移譲

前述の事業の3本柱の中で、福祉サービス事業と配食(お弁当や喫茶)は順調に展開していきました。

3つ目の柱『共に活きる』において、須藤さんが目指したのは余暇活動のできるムラづくりです。

地域でイノシシ狩りをする目的で猟師の免許を取得しました。しかし心優しい須藤さんには獲物を射止めることができなかったと告白します。

自給自足を考えているうちに『米作り』というキーワードが浮かんできました。

10年で後継者に譲るという人生設計に沿い、一緒に仕事をしてきた伊藤孝司さん(ひびき支部)に継承し、その他の法人も数社設立しましたが、それぞれ社長へ継承しました。自分は10年後の未来を考えて、I T業界と悩んだ末、『農業人』を遠賀町に立ち上げ、米作りの道を進むことにしました。

農業のビジネスモデル

従来、米を主食としてきた日本人にとって米の安定供給は大きな課題でした。特に戦後の食糧難の時代は米の生産量引き上げが国全体の問題となりました。昭和40年代にはいると肥料や農業用機械の導入が進み、米の生産量が飛躍的に伸びました。その後日本人の食卓の欧米化が進行して『米離れ』が加速しました。米の余剰が発生し農家からの買取価格より市場での売値の方が安くなるという事態も発生しました。耕作面積の配分や生産調整などが始まりました。

農家の高齢化や人手不足、耕作放棄地の増加、T T Pによる競争激化、気候変動とその影響など農業にまつわる課題は枚挙にいとまがありません。

須藤さんは『余暇活動のできるムラづくり』のため、まず農家が収益を上げられる体制にしていければと考えました。

そこで、故郷・遠賀で土地を委託してもらい、そこで米作りをして自分のルートで販売するというビジネスモデルを構築することに挑みました。

「これが10町(※参照)の面積でできれば(取材時は7町)、ビジネスモデルとして認められ、私たちの考えに共感してくれる仲間が各地に増えていけば、農家が豊かになると思います」。

『農業人』は組織化するのではなく、社員は一人で、あくまでもこの事業の目的に共感してくれる仲間を増やします。これを機に福岡同友会のおがた支部にも籍を置きました。田植えなど繁忙期には地域の経営者20人程が集まるそうです。

※1町(1ヘクタール・1 0 0 0 0㎡・3 0 0 0坪)=10反=1 0 0畝=1 0 0 0歩(坪)。

1反から約5 0 0㎏のコメができると言われます。

須藤さんの2つの「生きる目的」

こうして熱く語る須藤さんを支えているのは2つの『生きる目的』です。

(Ⅰ)世界平和

ここでいま一度『福祉人』で策定した行動指針を振り返ります。

その人と、その人に関わる「全ての人が幸福」となれるよう、その実現のために本気で考え、しない事は何もありません。

「みんながこういう考えを持てば戦争がなくなり平和な世界ができるはずです」。

(Ⅱ)永の生命

「例えば、配食の事業で私がお弁当を作らなければならないとします。しかし理念の共有をして下さる人がいてお弁当を作ってくれれば私たちの時間は2倍になります」。こうして同じ志を持ってくれる人を増やしていくということです。

米づくりに挑む

米づくりといっても大変手間のかかる仕事です。

種もみ(お米の種)

↓

苗づくり

↓

田おこし

↓

しろかき(田んぼを平らにすること)

↓

田植え

↓

水の調整

↓

雑草を抜く

↓

稲刈り

↓

はさがけ(乾燥)

↓

脱穀

↓

もみすり

↓

精米。

お米という漢字が八十八の手間を表しています。

環境に影響を受けることなく農家の生活を豊かにすること

須藤さんは米づくりを習得するため北海道や秋田の農家に飛び込み、直訴して教えを請うたそうです。「まだまだ新参者ですよ。地域や人によって違いがありますし、スマート農業(ロボット:ドローンの活用や判断をA Iに任せる)といってもすぐに普及するわけでもありません。農薬をなるべく使わず、水の出し入れなど丹精込めて作ります。そうして実の入りや風味のよいお米ができます」。

販売ルート

日本のお米が消費者に届くまでには三つのルートがあります。一つは自主流通米です。農家で収穫されたお米は一度J Aなどに集められその年の米の出来具合によって価格が決まりスーパーやお米屋さんなどに流通されます。二つ目は政府備蓄米です。冷害などにあい米があまり取れない年に困ることがないよう政府が蓄えている米のことです。倉庫にしばらく保管された後、新しい米に入れ替えるときに売られます。そして三つ目は農家が直接売る米です。1 9 9 5年に制度が変わり農家が直接消費者に販売することができるようになりました。

須藤さんは考え・ストーリーに共感してくれる方に米を販売しています。

「J Aより価格を高くすることがポイントです。そうすれば農家の収益向上につながります。いくつかの障害者B型施設と協力して商品を作成しています」。

また、これらの活動に共感頂ける協賛企業を募集したところ1日で20社協力を得ました。事業として確立するにはそれらに加え、まず管理する土地を10町にする。それに伴い保管設備の整備などが当面の課題だと言います。

同友会での学び

「同友会では、たくさんの学びがありますが、まず『職務分掌』を学びました」。組織において各部署や各役職、担当者の行動や仕事を配分して、仕事の責任と所在の範囲を明確にすることです。

福祉人では、理念を入会前に策定しました。今度は『農業人』として作成するため、あすなろ塾・経営指針作成セミナーに改めて参加する予定です。

依存先の多い会社

記憶に新しいところでは、昨夏の猛暑により地域により米の収穫減、地震・台風などの災害に備えての買い溜め、インバウンドによる需要増により市場は品不足になり、結果として米の価格が卸し・小売りとも高騰しました。価格が上がることを望む須藤さんですが、気持ちはやや複雑なようです。「環境に影響を受けることなく、農家の生活を豊かにすることを望んでいます」。

取材の最後に須藤さんの考える自立型企業についてお伺いしました。

「依存先が多い事ですかね。販売することにおいては販路が多いと売上げが上がりますし、安定します。また何か困ったことがあるときには相談したり手段を提供してくれたりすることができると思います」。

須藤さんは『農業のビジネスモデル』を構築しそれに共感してくれる仲間を増やすことに果敢に挑んでいます。「米づくりは本来楽しい事です。自分で作ったお米を食べると感動しますよ」と笑顔で締めてくれました。

取材協力ありがとうございました

<農業人>

創業:2020年

住所:遠賀郡遠賀別府3601-1

電話:090-3736-6064

従業員数:0名

事業概要:本来の力に着目し、育成から保管までを 一貫管理。体に優しい直販品を耕作して います。

取材/広報部

文章/菅原弘(東支部)

写真/富谷正弘(玄海支部)

-1-724x1024-1-600x600.jpg)