第4章「環境を理解する」を徹底解説!

会員の皆さま、こんにちは! 8月28日(木)に中央支部合同ブロック例会『経営者読書会』を開催しました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました!

今回も指定書籍である「はじめてのマーケティング」第4章をテーマに、中央支部会員7名、他支部より1名、合計8名にご参加いただきました。

日々の業務でお忙しい中、ご参加いただいた皆様の学びに対する熱意が、会場の熱気を高めていました。特に、今回のテーマである「環境を理解する」は、事業の成功に第一歩でもあり、難しいテーマの中、活発な意見が出ました。

第4章「環境を理解する」の重要ポイントを深掘り!

1. なぜ「環境分析」が必要なのか?

マーケティングは、刻々と変化する環境に自社を適応させていく活動そのものです。この適応を適切に行うには、まず自社を取り巻く環境を正確に把握することが欠かせません。

- 環境分析の目的: 単に環境を整理するだけでなく、自社の活動に影響を与える変化を敏感に察知し、適切に対応することが最終的な目的となります。

- 厳しい競争での生存: スポーツで勝つために、自社の能力、相手の能力、そしてコートやコースの状態(環境)を深く理解し、戦略を練ることが必要であるのと同様です。

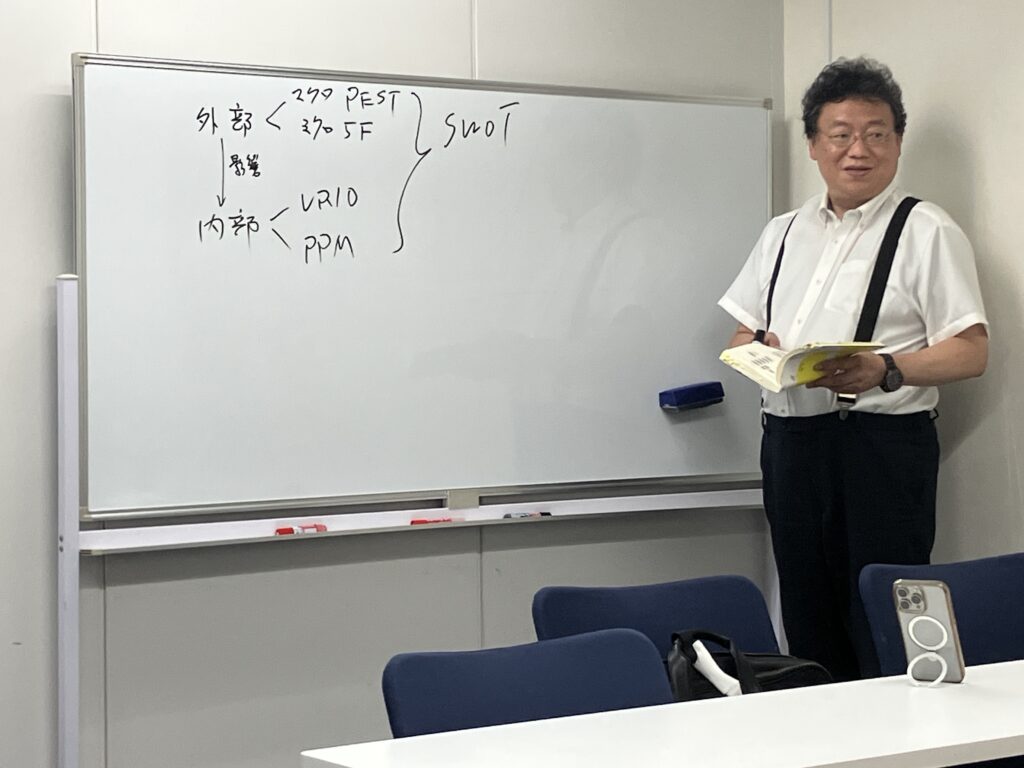

2. 外部環境と内部環境を理解するSWOT分析

自社の「内部環境」と「外部環境」という2つの側面を組み合わせて分析するフレームワークがSWOT分析です。

- 分析対象:

- 内部環境: 自社の「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」を客観的に見極めます。

- 外部環境: 自社を取り巻く外部の「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を把握します。

【読書会での学び】

「SWOT分析だけだと危険」「外部環境、内部環境を実施した上で、SWOT分析をすることが大事」「この章を読んで、外部環境、内部環境の必要性を感じ、定期的に実施することが大事」といったご意見が出ました。

これはまさに核心を突いた意見です。 足立支部長の解説にもあったように、SWOT分析はそれ単体では戦略に結びつけづらいことがあります。外部環境、内部環境をしっかり分析した上で、その結果をSWOTにまとめることが重要です。

3. 外部環境を深掘りする

自社を取り巻く外部環境を分析する具体的な手法です。

- マクロ環境分析(PEST分析):

- 「政治的(Political)」「経済的(Economic)」「社会的(Social)」「技術的(Technological)」という4つの視点から、自社に影響を与える大きな環境変化を捉える枠組みです。

- これらの要素は、ビジネスチャンスを大きく変えたり、マーケティング活動の根幹を揺るがしたりする可能性があります。

- ミクロ環境分析(5force分析):

- 特定の業界の「魅力度」を判断するためのフレームワークで、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・E.ポーターによって提唱されました。

- 業界の競争圧力は、「競争業者」「買い手(顧客)」「売り手(供給業者)」「新規参入業者」「代替品」という5つの要因からもたらされます。

4. 内部環境を深掘りする

自社内部の状況を分析し、競争優位の源泉となる能力を見極める手法です。

- VRIO分析:

- 自社の経営資源や能力が競争優位に繋がるかを「経済価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Imitability)」「組織(Organization)」の4つの視点から評価します。

- コア・コンピタンス:

- VRIO分析の目的の一つであり、「他社には提供できない利益を顧客にもたらす、企業内部に秘められた独自のスキルや技術の集合体」を指します。

【読書会での学び】

「自社のコアコンピタンスとは?」というテーマでの討論は、大変難しい内容でした。

「現在、黒字か赤字か?赤字だったらコアコンピタンスは弱い、黒字だったら何かがあるはず」 「安定した金のなる木がある」 「なぜ自社の商品、サービスが売れているか?これを分析して知らないといけない」 といった、ご自身のビジネスに深く向き合った意見が交わされました。 足立支部長が解説されたように、「コアコンピタンス」は単なる「強み」ではなく、「模倣困難性と独自性の高い中核的能力」です。これを突き詰めていくことが、競争優位を築く上で不可欠です。

5. 3C分析

自社、競合、顧客という3つの主要な要素に焦点を当てて分析する手法です。

- 概要:

- 「顧客・市場(Customer)」、「競合(Competitor)」、「自社(Company)」の3つの要素を照らし合わせ、相互の関係性を分析します。

- 自社の強みを活かし、顧客に価値を提供するために、どのような差別的優位性を築くべきかを導き出すのに役立ちます。

- 注意点: 3C分析は分析の焦点が絞られているため作業は容易ですが、環境変化が激しい場合には、3C以外の重要な要素を見落とすデメリットがあります。

6. 環境分析における「視点」の重要性

環境分析は単に事実を羅列するだけではなく、どのような「視点」で環境を捉えるかが重要です。

【まとめ】

今回の読書会で特に重要だと感じたのは、分析手法そのものよりも、「自社の事業を客観的に、多角的に見つめ直す」という姿勢です。 普段の業務に追われていると、どうしても目の前のことに集中してしまいがちですが、定期的に立ち止まり、外部環境や内部環境の変化を捉えることで、新たなビジネスチャンスが見えてきます。

今回の読書会で得られた学びを、ぜひ日々の経営に活かし、共に事業の発展を目指していきましょう!

もちろん、今回ご参加いただけなかった方も、次回からのご参加も全く問題ありません。 皆様のエントリーを心よりお待ちしております!

- 分析の本質: 環境を「どう捉えるか」が、その後の戦略に大きな影響を与えます。同じ環境でも、視点が変わればまったく異なる様相が見えてきます。

- コカ・コーラ社の事例: コカ・コーラ社が、市場を「ソフトドリンク市場」から「すべての水分」へと定義し直したことで、大きな成長の余地を見出した事例は、視点転換の重要性を示す好例です。

開催概要

イベント名: 経営者読書会「はじめてのマーケティング」

次回開催予定: 2025年9月25日(木)

お申し込み: e-doyuより